剔红海水游龙纹盒,通高9.6厘米,口径7.9厘米。

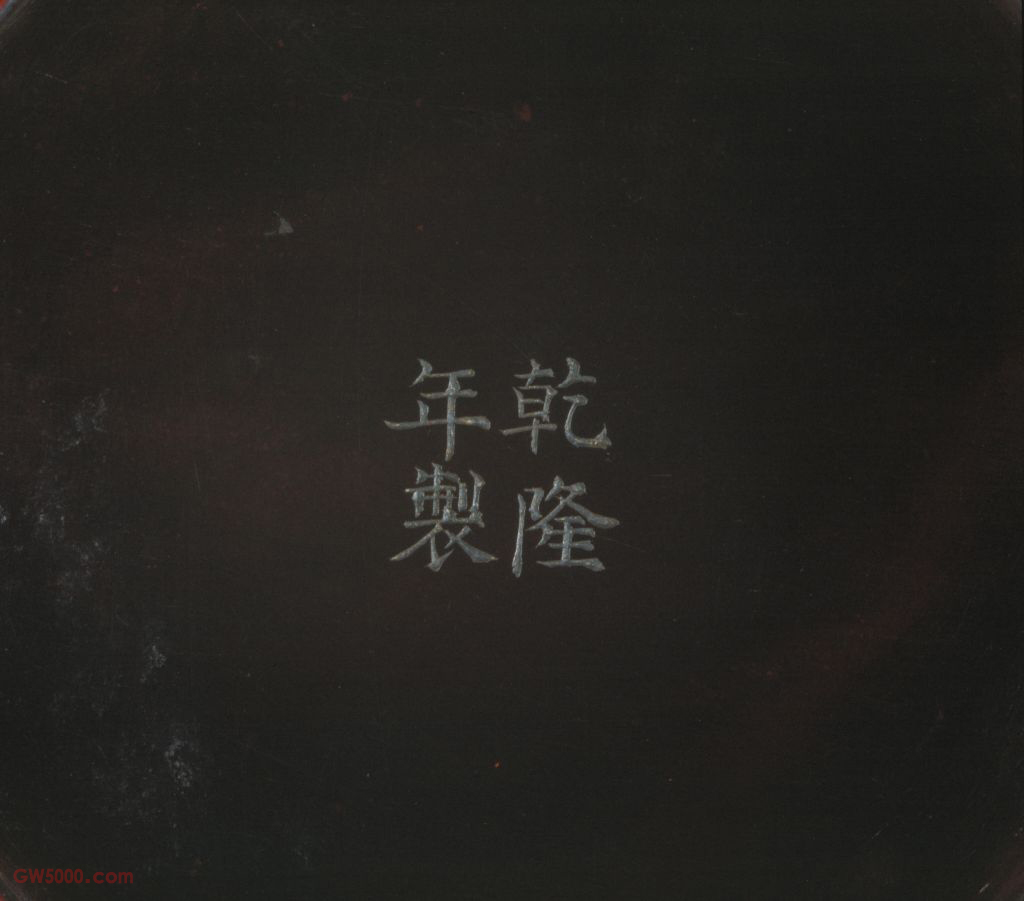

盒为桶形,天盖地式。通体髹朱漆,雕海水游龙纹。盖面雕二龙,立壁雕四龙,均腾跃飞动。足内髹黑光漆,有刀刻填金楷书“乾隆年制”双行竖款。

此盒雕工精细纤巧,锋棱毕露,系前所未见的新风貌,代表了乾隆时期雕漆的主流风格。形成这种风格的原因有两方面,一是受明晚期嘉靖、万历雕漆刀不藏锋之风格的影响,二是雕漆制作使用了“牙作”匠人。据档案记载,乾隆初年造办处漆作尚无雕刻匠人,弘历命在造办处“牙作”当差的南方刻竹名匠从事雕漆,乾隆“三年十月十四日,传旨:‘雕漆盒若漆得时,交牙匠雕刻,钦此。’”因此,乾隆时期南方竹刻奇峭清新、精致纤密的风格很可能被带到雕漆中来,影响所及,使乾隆时期的雕漆呈现出刀锋犀利精密、棱线深峻有刃的特点,表现出锋棱之美的崭新风貌。此件海水游龙纹盒雕刻之精几乎无懈可击,实为乾隆时期雕漆之精品。

雕漆品种之一,又名“雕红漆”或“红雕漆”。此技法成熟于宋元时期,发展于明清两代。明黄成《髹饰录·坤集·雕镂第十·剔红》中写道:“剔红,即雕红漆也。……宋元之制,藏锋清楚,隐起圆滑,纤细精致。”其法常以木灰、金属为胎,在胎骨上层层髹红漆,少则八九十层,多达一二百层,至相当的厚度,待半干时描上画稿,然后再雕刻花纹。一般以锦纹为地,花纹隐起,华美富丽。根据漆色的不同,有剔红、剔黄、剔绿、剔黑、剔彩、剔犀之分,其中以剔红器最多见。陶瓷器装饰纹样之一种。明、清两代是陶瓷器以龙纹为装饰的全盛时期,主要采用釉上、釉下彩绘方法,亦有印花、刻划等工艺。龙的体态有较多变化,常见有云龙、戏珠龙、海水龙、螭龙、行龙、立龙、正面龙、侧面龙、夔龙等。雕镂之工。

髹漆工艺之一,亦称刻漆。其工艺技法是在胎体上层层髹漆,少则几十层,多则百层以上,然后在漆上雕刻花纹。其胎以木质居多,漆色有红、黄、绿、酱等。

即不藏刀锋。雕刻花纹后不磨光,留有刀刻痕迹,纹理显露棱角。

也称“出风”,指皮毛服装领袖口镶饰的皮毛边。